Sommaire

[ad_1]

« Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel, et de toutes parts, comme d’une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. »

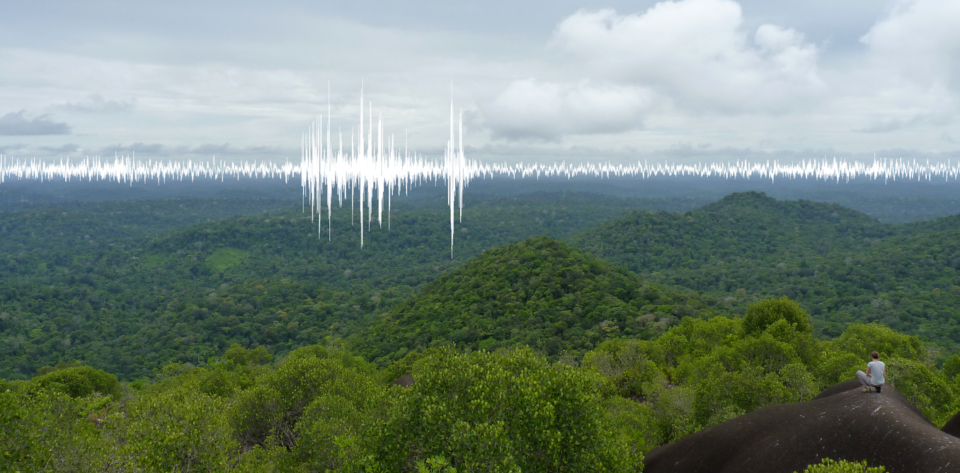

Autour de nous, comme pour Marcel Pagnol qui évoque ici son entrée musicale en Provence, les animaux, les plantes, le vent, les rivières, le ressac produisent de longues partitions sonores. Ces compositions forment des paysages sonores naturels que les biologistes étudient depuis quelques années pour mieux comprendre et protéger la biodiversité.

Sylvain Haupert/EAR-CNRS, CC BY-NC-ND

Jérôme Sueur/EAR-CNRS, CC BY-NC-ND738 ko (download)

Du soliste à l’orchestre

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins alliés utilisèrent les crépitements de petits crustacés – les crevettes pistolets – comme un bouclier sonore pour se cacher des sonars ennemis. Grâce à cette tactique militaire, les recherches en bioacoustique prirent un essor historique et l’on commença à s’intéresser au comportement sonore des animaux.

La bio-acoustique cherche depuis à comprendre le rôle de ces sons pour la vie et la survie des animaux, qu’ils soient mouches, crapauds, éléphants ou baleines. Nous en savons aujourd’hui beaucoup sur les chants nuptiaux, les cris familiaux ou encore les batailles sonores que se livrent proies et prédateurs.

Mais, depuis quelques années, les scientifiques écoutent la nature d’une autre oreille. Au lieu d’enregistrer les animaux solistes, ils captent l’orchestre, c’est-à-dire tous les sons émergeant d’un paysage naturel – une forêt, une rivière, un océan. De ces entrelacs sonores, ils extraient des informations essentielles au suivi et à la protection de la biodiversité.

Cette nouvelle écoute scientifique constitue le cœur d’une jeune discipline : l’éco-acoustique.

Espions de la nature

Que font au juste les éco-acousticiens ?

Hommes et femmes de terrain, ils installent discrètement des magnétophones automatiques dans des milieux où la biodiversité est particulièrement intéressante et souvent menacée : forêts, lacs, savanes, fonds marins, récifs coralliens, mais aussi plantations forestières, champs agricoles ou parcs urbains.

Ils programment leurs capteurs pour enregistrer à des heures précises ou suivant un calendrier régulier – une minute toutes les quinze minutes durant des semaines, des mois, voire des années, par exemple. Ces capteurs ne dérangent en rien la vie animale.

En véritables espions de la nature, les éco-acousticiens observent sans être vus ni entendus.

Frédéric Sèbe/Université Saint-Étienne, CC BY-NC-ND

EAR-CNRS, CC BY-NC-ND942 ko (download)

Revenus dans leurs laboratoires, les éco-acousticiens cherchent alors des informations parmi les centaines de milliers de fichiers audio obtenus grâce à leurs enregistreurs. Plusieurs solutions s’offrent alors à eux.

La première option consiste à rechercher le son d’une espèce déjà connue et importante pour la diversité locale : les loups en progression en Europe, les cachalots de passage en Méditerranée, les toucans amazoniens ou les crapauds bruns en déclin. La reconnaissance d’une seule espèce est relativement aisée.

Reconnaître automatiquement toutes les espèces qui forment un paysage sonore reste encore un défi d’identification automatique qui sera peut-être relevé un jour grâce aux nombreux laboratoires utilisant l’intelligence artificielle et des bibliothèques sonores de référence – comme Xeno-Canto ou la sonothèque du Muséum national d’histoire naturelle.

La deuxième option consiste à classer automatiquement, sans les connaître a priori, les sons contenus dans un fichier audio. On estime ici le nombre de sons dans un paysage sans chercher à les identifier. L’algorithme dira, par exemple, que le fichier contient cinq sons distincts sans savoir s’ils sont dus à un ou plusieurs oiseaux, amphibiens ou insectes. Cette technique dite de « classification non supervisée » progresse et devrait aider au suivi de milieux difficiles d’accès, comme la canopée ou les fonds marins.

La troisième possibilité caractérise un enregistrement par une seule valeur mathématique, un peu comme un indicateur économique essaie de résumer la santé financière d’un pays. Ces valeurs, ou indices acoustiques, cherchent essentiellement à mesurer la richesse ou complexité sonore d’un enregistrement.

Ces indices, créés il y a une petite dizaine d’année, sont maintenant très nombreux et utilisés partout dans le monde. Ils aident, par exemple, au suivi des récifs coralliens. Ces habitats marins abritent une diversité unique et fortement menacée dont une grande partie produit des sons : poissons et mammifères marins mais aussi oursins et crustacés – dont la fameuse crevette pistolet.

Installer un hydrophone (microphone immersible) permet de capter une partie de la vie acoustique des récifs et d’estimer à l’aide des indices acoustiques les variations écologiques entre plusieurs sites et au cours du temps.

Simon Élise/Université de la Réunion, CC BY-NC-ND

Simon Élise/Université de la Réunion, CC BY-NC-ND314 ko (download)

Changements climatiques, changements acoustiques

Les paysages sonores des récifs coralliens, comme ceux de nombreux autres sites naturels, sont en train d’être modifiés par les changements climatiques.

Le comportement sonore animal est en effet réglé en partie par la physiologie des appareils vocaux et auditifs. Des changements de température peuvent affecter les émissions sonores les rendant, par exemple, plus rapides, plus intenses, plus aiguës. La sensibilité des oreilles et autres organes récepteurs peut être modifiée par la température. Ces changements influencent aussi la propagation des sons entre chanteur et auditeur.

Les changements climatiques induisent également des déplacements des populations, réorganisant les écosystèmes et les paysages en fonction de la latitude et de l’altitude. Le climat détermine en partie les rythmes de la nature, notamment l’alternance jour-nuit et les saisons. Les conséquences acoustiques peuvent être donc importantes : gains, pertes, décalages et déphasages sonores.

Sous les hautes latitudes, un printemps précoce décalera d’autant le chœur des oiseaux et des nuits chaudes favoriseront les stridulations des insectes. Sous les tropiques, des changements des saisons des pluies impliquent aussi de forts changements acoustiques.

Les effets climatiques sur l’acoustique ne sont pas encore très bien connus car les éco-acousticiens manquent de données historiques, mais il est encore temps de faire des observations, c’est pourquoi des forêts – comme celle du massif du Risoux dans le Parc naturel régional du Haut-Jura et celle de la réserve des Nouragues en Guyane – seront enregistrées sur 15 ans.

Nina Marchand/CNRS, CC BY-NC-ND

EAR-CNRS, CC BY-NC-ND942 ko (download)

Le fracas ou le néant

Mais le changement climatique n’est pas la seule menace : destructions, constructions, pollutions et exploitations sont autant de facteurs qui peuvent changer l’acoustique des environnements naturels avec deux alternatives extrêmes : le bruit ou le silence, le fracas ou le néant.

D’un côté, les activités humaines génèrent un bruit presque continu. Aux États-Unis, la plupart des parcs nationaux sont impactés par les bruits des machines humaines, notamment des transports. Dans la forêt du Risoux dans le Haut-Jura, trois quarts des enregistrements cumulés sur un an d’écoute automatique contiennent au moins un bruit d’avion, nous indiquent des relevés récents.

Dans les océans, le trafic naval a doublé entre 1950 et 2000 induisant un niveau de bruit deux fois plus intense tous les dix ans. Ces bruits gênent les conversations animales et occupent une place trop importante dans les paysages sonores. La tranquillité que les humains recherchent dans les espaces naturels ne peut qu’être perturbée par la présence de ces bruits.

D’un autre côté, la perte de biodiversité actuelle induit une réduction des sons naturels. C’est ainsi que la nature peut s’enrouer, comme l’avait prédit Rachel Carson dans son livre Printemps silencieux (1964) :

« Le printemps avait perdu sa voix. Le matin, naguère vibrant dès l’aube du chœur de dizaines de chants d’oiseaux, aucun son n’était perceptible ; seul le silence régnait sur les champs, les bois et les marécages. »

Entrer dans une forêt silencieuse est une expérience effrayante, la nature muette est une nature morte. Mais le silence dans la nature n’est peut-être pas celui que l’on croit : ce n’est pas forcément le zéro décibel – cette échelle qui mesure l’intensité sonore – mais tout simplement l’absence de sons d’origine humaine. Le silence dans la nature serait, comme l’a énoncé avec la plus grande justesse un enfant de classe élémentaire à l’occasion d’un atelier animé par la compagnie De-ci de-là, « un son qui ne fait pas de bruit »…

Simon Targowla/EAR-CNRS, CC BY-NC-ND

Simon Targowla/EAR-CNRS, CC BY-NC-ND938 ko (download)

Cet article est publié en collaboration avec les chercheurs de l’ISYEB (Institut de systématique, évolution, biodiversité, Muséum national d’histoire naturelle, Sorbonne Université).

Jérôme Sueur a reçu des financements du Parc naturel régional du Haut-Jura.

[ad_2]

Jérôme Sueur, Maître de conférences, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.